近日,柑桔加工与品控物流中心团队在柑橘汁风味保留释放研究方面取得重要进展,研究成果以Investigating the influence of insoluble pulp particles on flavor retention and characterization of freshly squeezed and pasteurized mandarin juice为题在食品领域国际权威期刊Food Research International上在线发表。

柑橘类水果是全球重要的经济作物,其果汁因风味独特、营养丰富而广受欢迎。近年来全球橙汁生产因黄龙病(HLB)和气候等因素的影响而减少,导致市场供应紧张。因此,若将我国主产的宽皮柑橘加工成果汁,不仅有助于解决鲜果过剩问题,还能满足全球消费者对柑橘果汁的需求,具有广阔的市场前景。在柑橘果汁生产过程中,通常采用精滤和离心处理等工艺减少果汁中的果肉颗粒,一般将果肉的含量控制在6%-12%之间,以改善果汁外观的稳定性。然而,果肉颗粒的粒径大小和加工方式对其风味保留释放具有显著影响,其分子基础和感官特征还有待明确。

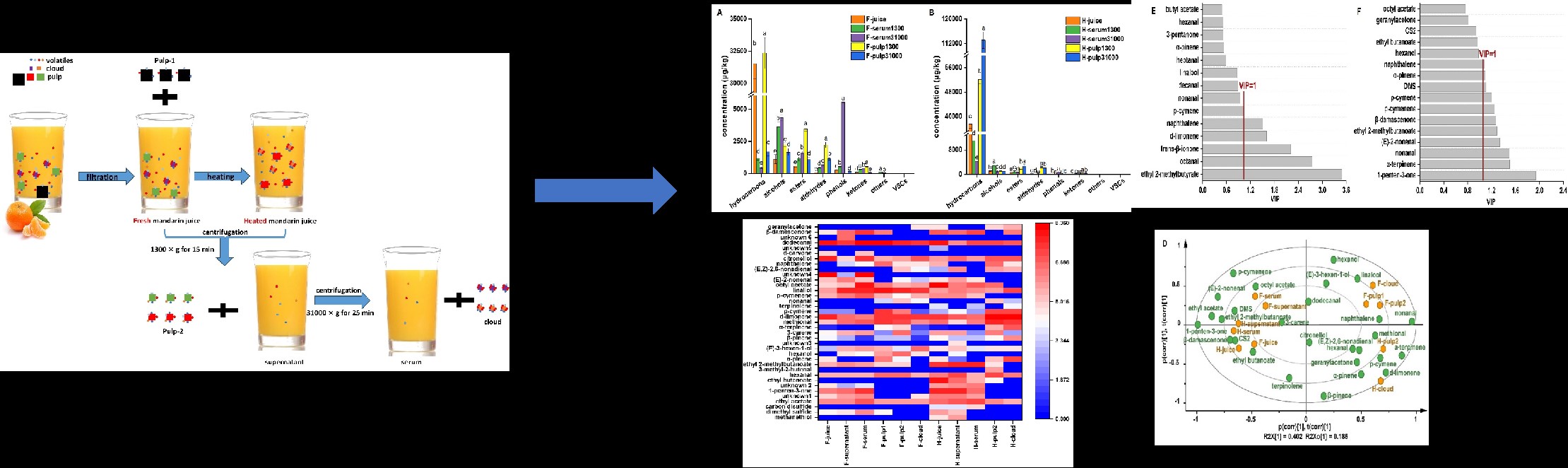

该研究选取了我国重庆地区产的优质柑橘果实,通过新鲜压榨和巴氏杀菌处理,结合高速离心处理等方式,制备了不同状态的柑橘汁样品。随后利用纤维固相微萃取(Fiber-SPME)和薄膜固相微萃取(TF-SPME)技术,结合气相色谱-质谱联用(GC-MS)和热脱附-冷进样系统4-二维气相色谱-质谱/嗅辨联用(TDU-CIS4-MDGC-MS/O)设备,对样品中的挥发性组分和特征风味进行了全面检测分析。研究结果显示,共鉴定出95种挥发性组分,其中包括31种风味组分。值得注意的是,3-甲硫基丙醛是唯一在不同粒径的果肉颗粒中检测到的异味挥发性硫化物(VSCs)。柑橘汁中的挥发性组分在不溶性果肉颗粒和水相中的分布存在显著差异,其中水相中的挥发性组分种类(48-65种)多于不溶性果肉颗粒(37-45种),且较大粒径的果肉颗粒保留了更多的挥发性组分。巴氏杀菌后果肉颗粒中的挥发性组分含量是对应新鲜果肉颗粒的1.43-20.63倍,这主要是缘于碳氢类组分的保留。巴氏杀菌处理增强了不溶性果肉颗粒对香气组分的保留能力,尤其是对烃类(如α-萜品烯和萜品油烯)和酮类(如香叶基丙酮)。通过多元统计分析(PCA和OPLS-DA)识别出了6种和4种潜在标记物,分别用于区分新鲜榨取和热杀菌处理的水相或不溶性颗粒样品之间的风味差异。

该研究不仅揭示了不可溶果肉颗粒对柑橘果汁风味的重要影响,还为通过强化柑橘果汁中膳食纤维含量提升其风味及营养品质的方式研发新的加工技术与产品提供了思路和基础。西南大学柑桔研究所为该论文第一署名单位,柑桔加工与品控物流中心程玉娇副研究员为第一作者和通讯作者,黄林华副研究员为共同通讯作者,食品科学学院等团队参与了合作研究。研究得到了国家自然科学基金(32101891)、中央高校基本科研业务费(SWU-KQ22057)、湖北宜昌科技计划项目(2023C-104)、重庆市自然科学基金(cstc2021jcyj-bshX0043)、国家重点研发计划(2021YFD1600804)和重庆市技术创新与应用发展专项(CSTB2022TIAD-KPX0079)等经费支持。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.foodres.2025.116237

所徽“天圆地方”,反映中柑所人“壹志嘉树”,以推进柑桔科技进步、产业发展为立所根本之严谨风格和博大胸怀;核心的圆形简洁勾画出“柑桔”、形象反映出中柑所专注柑桔科研的行业特征;而围绕主体的弧线代表了科技,象征着中柑所人“修远求索”的治学态度,求真务实的科研精神;星形元素立意中柑所人志在建立一个“方圆”宇宙之间柑桔科研领域的一颗的明星,闪闪发光,惠泽全人类。

所徽“天圆地方”,反映中柑所人“壹志嘉树”,以推进柑桔科技进步、产业发展为立所根本之严谨风格和博大胸怀;核心的圆形简洁勾画出“柑桔”、形象反映出中柑所专注柑桔科研的行业特征;而围绕主体的弧线代表了科技,象征着中柑所人“修远求索”的治学态度,求真务实的科研精神;星形元素立意中柑所人志在建立一个“方圆”宇宙之间柑桔科研领域的一颗的明星,闪闪发光,惠泽全人类。 “壹志嘉树,修远求索”,分别选自中国历史上第一位伟大的爱国诗人屈原《橘颂》和《离骚》中的名句。这八个字是五十年来柑桔所人传承积淀下来的优良传统、精神风貌及办所理念的高度浓缩和凝炼提升,并与中国数千年博大精深的文化底蕴和人文精神相互交融辉映,寓意深远 ...

“壹志嘉树,修远求索”,分别选自中国历史上第一位伟大的爱国诗人屈原《橘颂》和《离骚》中的名句。这八个字是五十年来柑桔所人传承积淀下来的优良传统、精神风貌及办所理念的高度浓缩和凝炼提升,并与中国数千年博大精深的文化底蕴和人文精神相互交融辉映,寓意深远 ...